Introduction

La coagulation floculation est une étape du traitement des eaux permettant l’élimination de la fraction colloïdale.

Cette étape clé requiert l’utilisation de produits chimiques : les coagulants et les floculants. Toutefois, les produits traditionnellement utilisés présentent des inconvénients environnementaux et sanitaires. Les coagulants floculants biosourcés, issus de sources naturelles, apparaissent alors comme une alternative plus écologique et plus sûre.

Principe de la coagulation-floculation

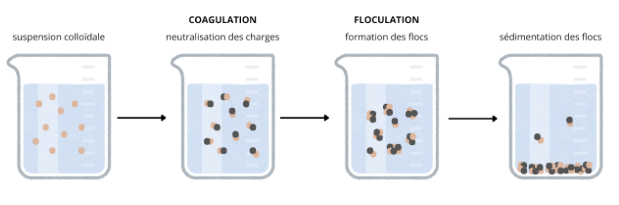

La coagulation et la floculation sont deux processus distincts mais complémentaires.

Les colloïdes sont de petites particules chargées stables en suspension. La coagulation est le processus de perturbation de cet équilibre de suspension, par l’ajout d’un coagulant, dont le rôle est de neutraliser les charges afin de permettre aux particules de s’agglomérer.

Les agglomérats ainsi formés vont alors s’agréger jusqu’à former des flocs de taille suffisante pour faciliter leur sédimentation ou flottation : c’est la floculation. Ce processus peut être amélioré par l’ajout de floculants, qui sont des substances facilitant l’agrégation des particules.

Dans certains cas, un seul produit peut réaliser les deux actions : déstabiliser puis agréger les particules.

Les avantages des coagulants floculants biosourcés

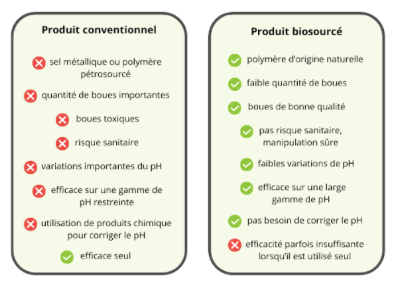

Les coagulants inorganiques, à base de sels métalliques, présentent l’avantage d’être peu coûteux. Cependant leur utilisation présente des contraintes et des risques. L’ajout de polymères organiques de synthèse permet d’améliorer l’efficacité de la coagulation floculation. Leur utilisation est peu contraignante, mais ces produits sont souvent à base de pétrole et peuvent présenter un risque sanitaire dans le cas où des monomères seraient libérés.

Les coagulants floculants biosourcés offrent plusieurs avantages par rapport aux coagulants conventionnels.

- Réduction des boues

L’utilisation de produits biosourcés réduit la quantité de boues ce qui réduit les coûts et les impacts environnementaux liés à leur gestion.

Les coagulants traditionnels produisent des boues d’hydroxydes métalliques en grandes quantités. Ces boues sont toxiques et donc classées comme déchets dangereux ce qui les rend difficiles à valoriser. Les solutions biosourcées permettent non seulement une production de boues réduite, mais celles-ci sont également de meilleure composition et peuvent donc être plus facilement valorisées.

- Réduction des risques

L’utilisation des coagulants inorganiques implique le relargage de sels métalliques résiduels dans l’eau traitée, ce qui soulève des inquiétudes sur le plan sanitaire (cas des sels d’aluminium) et peut endommager les infrastructures de traitement (cas des sels de fer).

L’utilisation de coagulants biosourcés n’engendre pas de sels résiduels, ce qui réduit les risques de toxicité pour les milieux récepteurs et améliore la qualité des boues.

En outre, les coagulants biosourcés sont moins toxiques, les personnes chargées de leur manipulation bénéficient donc de conditions de travail plus sûres.

- Faible impact sur le pH de l’eau

Les coagulants biosourcés n’impactent pas significativement le pH de l’eau, ce qui est bénéfique pour les processus de traitement en aval et pour la qualité de l’eau.

L’utilisation des sels métalliques nécessite un ajustement permanent du pH, afin que celui-ci corresponde à la zone de précipitation des hydroxydes métalliques. En effet l’hydrolyse des sels métalliques entraîne une diminution du pH, qui doit être compensée par l’ajout de base. Au contraire, les coagulants biosourcés ont une action plus neutre, ce qui permet de limiter l’utilisation de produits chimiques pour la correction du pH.

En pratique : les coagulants floculants biosourcés

Les coagulants et les floculants biosourcés sont généralement à base de biopolymères, comme la cellulose, l’amidon, le chitosan… Ces polymères sont très abondants sur terre : ils sont naturellement présents dans les matières végétales et animales, dont ils doivent être extraits.

Toutefois, ces polymères naturels possèdent peu de groupes cationiques et sont de faible poids moléculaire, ce qui peut conduire à une déstabilisation insuffisante de la suspension colloïdale, ou à une sédimentation trop lente des flocs formés. Ainsi une modification chimique des polymères est possible pour augmenter leur efficacité.

Dans certains cas, l’utilisation combinée de ces biopolymères et des coagulants traditionnels à permis de diminuer la quantité de sels métalliques utilisés tout en améliorant la qualité du traitement.

Conclusion

L’utilisation de coagulants biosourcés permet donc de diminuer l’impact environnemental du traitement de l’eau. En effet, ils sont non seulement produits à partir de matières premières renouvelables, mais ils permettent d’obtenir des boues de meilleure qualité, en plus faible quantité, et de réduire la consommation en produits chimiques pour le maintien du pH. Ils ne soulèvent par ailleurs aucune inquiétude sur le plan sanitaire.

Les coagulants floculants biosourcés représentent une alternative durable et efficace aux coagulants chimiques traditionnels. Leur utilisation permet de diminuer l’empreinte carbone du traitement de l’eau, sans compromis sur la qualité de l’eau ainsi traitée. OSEIDO vous accompagne dans la mise en place de solutions de traitement de l’eau minimisant l’impact environnemental.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter contact@oseido.tech

Sources :

Omar Bouaouine. Caractérisation et valorisation de bioressources végétales pour le prétraitement d’effluents par coagulation-floculation. Sciences de la Terre. Université de Limoges; Université Sidi Mohamed ben Abdellah (Fès, Maroc), 2018. Français. NNT: 2018LIMO0088. tel-02320657v2

Julie Salvé. Développement de matériaux hybrides chitosan-montmorillonite pour la coagulation-floculation des eaux naturelles : de l’étude de la relation structure-réactivité en eaux modèles à l’application au traitement d’eaux de rivière [En ligne]. Thèse Chimie organique, minérale, industrielle. Poitiers : Université de Poitiers, 2020. Disponible sur Internet http://theses.univ-poitiers.fr

Techniques de l’ingénieur : Traitement des eaux avant utilisation. Matières particulaires (Pierre MOUCHET – 2000)